Muchos cómics racistas intentan representar un enfrentamiento entre los otros racializados, que se presentan como atrasados o pertenecientes al pasado, y una visión idealizada de la modernidad, basada en las concepciones blancas y/o mestizas de la temporalidad y el progreso. Los cómics de esta sección ponen de relieve estas temporalidades racializadas y también presentan visiones positivas de la raza en relación con futuros alternativos.

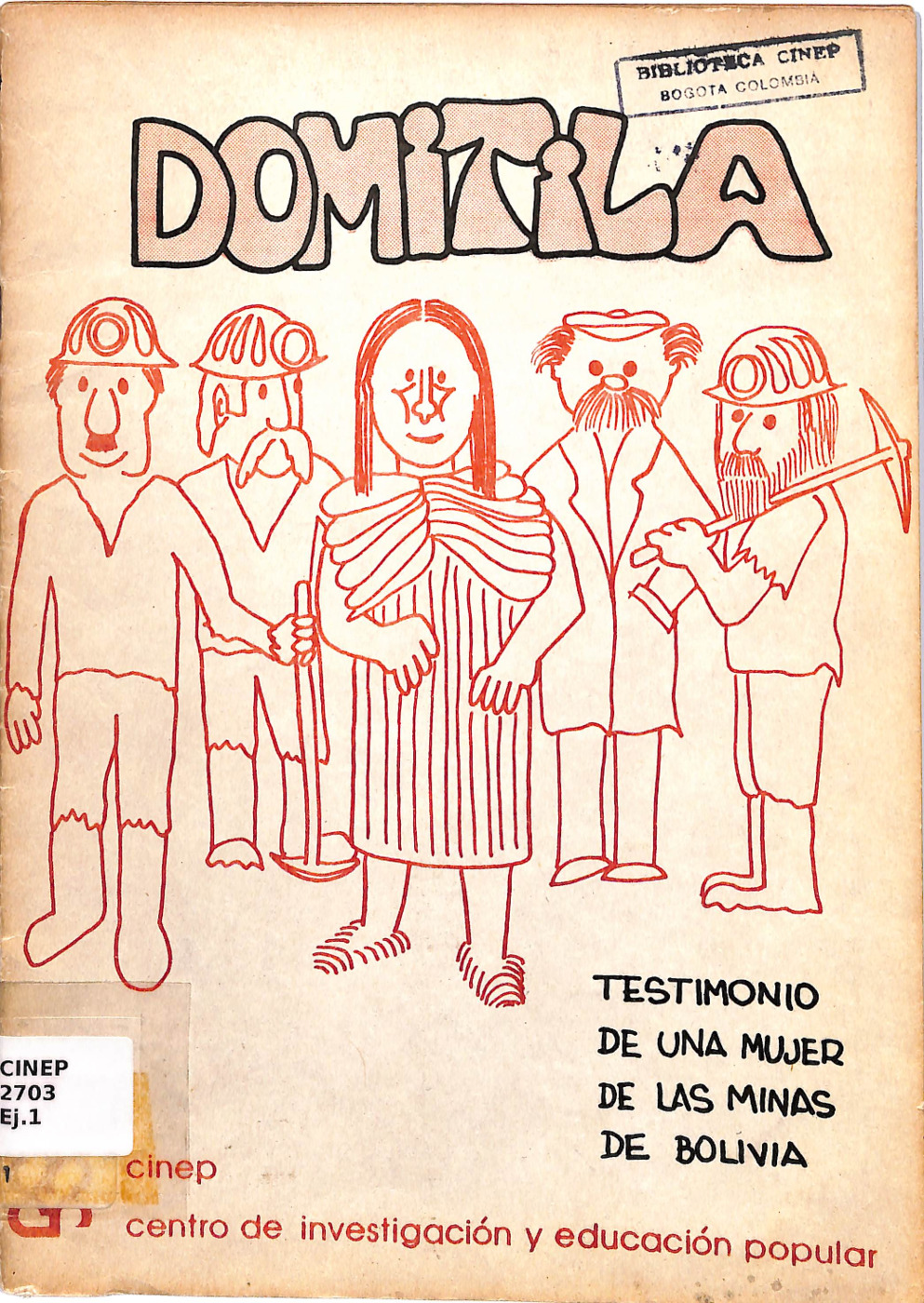

Domitila es un cómic producido en Colombia en 1979 que describe la vida y el activismo de Domitila Barrios en las minas de Bolivia. Su testimonio en el Foro de Mujeres de la ONU de 1975 puso de relieve la difícil situación de los mineros bolivianos en todo el mundo. Editado por el CINEP, una organización jesuita influida por la teología de la liberación, el cómic presenta a Domitila como portavoz de los derechos y defensora clasista de la justicia social. Aunque la crítica al racismo no se aborda explícitamente, hay sutiles indicios que sugieren su presencia. En una escena, Domitila se enfrenta al dictador boliviano Hugo Banzer, señalándole con el dedo mientras critica el uso que hace de los medios de comunicación para retratar injustamente a su comunidad. Banzer reacciona a la defensiva, ignorando sus palabras. Domitila denuncia que la televisión del presidente aliena más que educa, y subraya la necesidad de ser escuchada y reconocida con su propia voz. El cómic concluye con una reflexión sobre la organización popular inspirada en la historia de Domitila como mujer indígena.

Malena Bedoya

Estas tres imágenes, "El teléfono fantasma" (1901), "Un chasco negro" (1918) y "Runtanos de tuerca y tornillo" (1929), están vinculadas temáticamente por el auge de tecnologías modernas, como la fotografía y la telefonía, que se inventaron en Europa o Norteamérica y se extendieron rápidamente por todo el mundo, junto con el cómic.

“El teléfono fantasma”

"El teléfono fantasma" es una historieta de Caras y Caretas, revista argentina de sátira política y actualidad. Los teléfonos empezaron a instalarse en Buenos Aires en 1881, pero para 1901 aun no eran comunes en las casas particulares. El intento de humor de la historieta se basa en la suposición de que las personas negras, especialmente en su papel estereotipado de trabajadores manuales y de servicios, estaban atrapadas en un estado "primitivo" en el que la tecnología moderna les parecía asombrosa y tal vez amenazadora. El título del cómic da a entender que el hombre negro ve a la figura trajeada como un fantasma, de ahí su conmoción.

“Un chasco negro”

"Un chasco negro" apareció en la revista Bogotá cómico. El reportaje, sin firma, pone de relieve el fenómeno de la fotografía, muy extendida en América Latina en 1918. Los estudios ofrecían servicios de retrato a precios asequibles, lo que daba a las clases trabajadoras la oportunidad de retratarse de forma elegante y apariencia cuidadosamente controlada. Deborah Poole cuenta que los estudios limeños de la época solían alterar las fotografías para aclarar el tono de la piel de los sujetos de aspecto más oscuro. El supuesto chiste de esta historieta colombiana se basa en retratar al hombre negro como un ignorante, porque no está familiarizado con el negativo fotográfico, pero también como un pretencioso, que se pone un sombrero de copa y un traje de etiqueta para el retrato y se emociona con el blanqueamiento aparentemente mágico de su "cuero maldito".

“Runtanos de tuerca y tornillo”

"Runtanos de tuerca y tornillo" (runtano es un término colombiano para designar a los habitantes de la provincia andina de Tunja) procede de la revista Fantoches, una revista bogotana de sátira política y temas de actualidad. La historia se refiere a la creación en 1929 de un sistema de documento nacional de identidad, que exigía tomar una foto y registrar las huellas dactilares de los ciudadanos. Surgió un debate sobre si la innovación produciría un resultado más, o menos, democrático. En contra de esta política, los conservadores alegaban que las clases trabajadoras rurales, en su ignorancia, temerían a la cámara y no realizarían los trámites necesarios para obtener el documento de identidad; por su parte, los liberales respondían que se trataba de élites interesadas que intentaban evitar una apertura democrática del sistema electoral, presentando a los trabajadores pobres de Colombia como salvajes que no podían ser civilizados (como se representa satíricamente en el cómic). En términos de identidad racial, los ancianos del cómic no son identificados como indígenas, pero su atuendo y su origen provinciano, además del estatus de clase baja que indica su analfabetismo, sugieren claramente orígenes indígenas.

Todos estos elementos responden a la asociación común en América Latina de la blanquitud con la modernidad y el progreso, mientras que la negritud y la indigeneidad están vinculadas al pasado y al "primitivismo" (véase la sección Temporalidades). Desde este punto de vista, las personas negras e indígenas están mal adaptadas a la sociedad moderna y están destinadas a extinguirse o a asimilarse, perdiendo su identidad negra o indígena y volviéndose más blancas, si no físicamente -como el hombre negro en el negativo fotográfico- sí socialmente en cuanto a su comportamiento. El antropólogo Michael Taussig observa que a los occidentales a menudo les divierte y tranquiliza la aparente fascinación por la tecnología moderna que muestran las personas que clasifican como "primitivas" o, al menos, no tan "modernas" como ellos. Este asombro se interpreta como un testimonio de los poderes aparentemente mágicos de la tecnología occidental.

Peter Wade

Este cómic, encargado para esta exposición, es una respuesta a la historieta de 1941 "El Gaucho Juan Pereya", de Pedro Gutiérrez, publicada en la revista Figuritas, en la que un rico terrateniente rural desafía a un gaucho a una carrera en la que él conducirá su coche y el gaucho su caballo. Este último sale victorioso después de que al terrateniente se le pinchó una rueda. Lucía Brutta juega aquí con una visión contemporánea de esta tensión entre temporalidades, en este caso el patinete eléctrico y la bicicleta autopropulsada. La naturaleza contestataria de la modernidad también está presente en sus referencias humorísticas al Gauchito Gil, el santo forajido más popular de Argentina, símbolo de la resistencia a las jerarquías estructurales ("gil" en el lunfardo argentino también significa "tonto" o "idiota"). Las referencias a la raza, como en muchas situaciones en Argentina, están sutilmente ligadas a la diferencia de clases.

James Scorer

Las tiras cómicas de El Perú Ilustrado (1887-1892) fueron denominadas en su momento "epigramáticas", lo que significa que eran consideradas narraciones breves y satíricas. Belisario Garay, ilustrador de esta publicación, elaboró seis cuentos ilustrados que describen los sucesos relacionados con el uso de esta tecnología a su llegada a la ciudad de Lima. El artista retrata las posibles consecuencias de la comunicación sin contacto visual. El cómic sirve de advertencia para evitar confusiones y engaños: ¿qué puede pasar si no podemos vernos? En el segundo panel, nos encontramos con un hombre negro que expresa su sorpresa ante la oferta de un "puesto" -un trabajo- como oficial. Su postura parece relajada, con su guitarra y su sombrero visibles en el suelo. El comentario del personaje se dirige a los lectores, resaltando el posible error del llamante y normalizando los roles sociales asignados a estos individuos racializados. El estereotipo y los prejuicios raciales hacia este personaje negro se disparan, asociándolo a la imagen folclórica tradicional de la música, en lugar de a cualquier otra ocupación posible.

Malena Bedoya

"Don Zenón, Petronila y Trampolín" (1940) es una historieta de Palomilla: revista peruana para los niños, cuyo autor se desconoce. La trama presenta a una familia negra de clase media de Lima, siempre dispuesta a disfrutar del ocio urbano: bailes, cine, teatro. La representación racista de los cuerpos negros se manifiesta a través de un dibujo que exagera ciertos rasgos, casi convirtiendo a los personajes en simios. Zenón, el padre, y Trampolín, su hijo, visten como marineros, mientras que Petronila va siempre elegantemente vestida. En la historia, Petronila encuentra en el periódico un anuncio en el que se buscan actrices y decide participar. Al llegar al casting, menciona que está allí por el anuncio de "busco una estrella". Sin embargo, el responsable sólo le ofrece un papel en una compañía de la película "La caída de Etiopía". Esta historia está cargada de racismo, desde la representación animalizada de los cuerpos hasta las alusiones a la servidumbre y el papel ofrecido a Petronila, que no puede ser actriz, sino sólo un personaje de fondo en una troupe de personajes negros.

Malena Bedoya

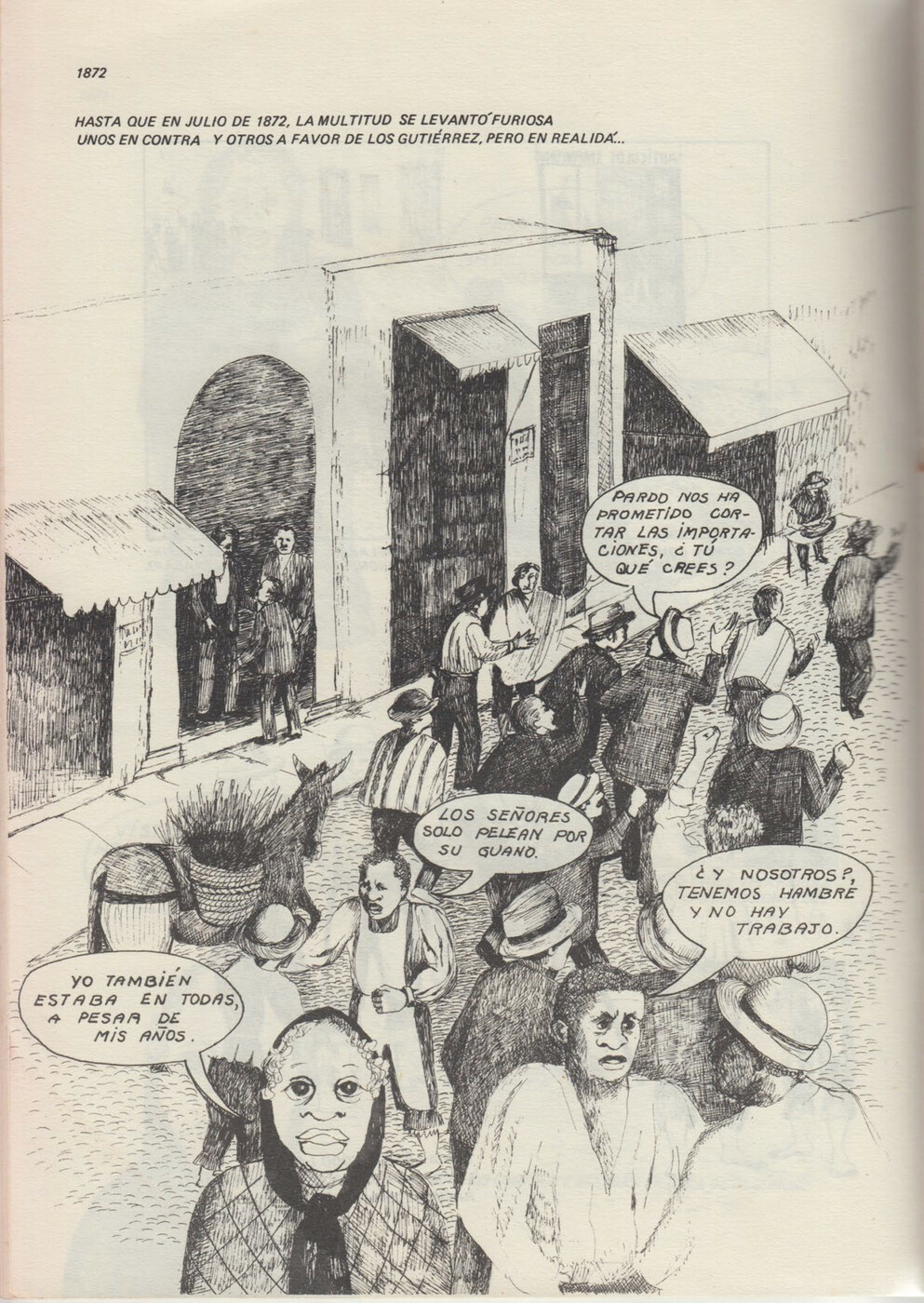

Lima 1840-1906: Progreso, Trabajo y Vida Diaria (1979) es el primer cómic del Centro de Divulgación de Historia Popular (CEDHIP), fundado en 1979 en Lima. Ilustrada por Marisa Godínez con investigación histórica de Margarita Giesecke, la historieta presenta a Paulina, una mujer negra que narra su vida en la Lima del siglo XIX, y a su nieta Luzmila, que narra la transición del siglo XIX al XX. El artista utiliza un lenguaje coloquial para enfatizar a los personajes, además de emplear referencias visuales como estampas folclóricas y fotografías del siglo XIX para representar el entorno de Lima. La vida urbana pone de relieve la vida cotidiana, el comercio y el consumo, así como las diferencias de clase. Paulina critica la noción de "progreso", culpando a la clase política, representada por hombres blanco-mestizos, de las desigualdades sociales y económicas. Esta protagonista se centra especialmente en el auge del guano, sus consecuencias sociales, la migración china y rural a Lima. En esta imagen de la huelga debida a la crisis del guano de 1872, Godínez decide poner en primer plano a los trabajadores negros. En la segunda parte, la historieta continúa con la nieta Luzmila que relatará la Guerra del Pacífico y el auge y crisis del salitre.

Malena Bedoya

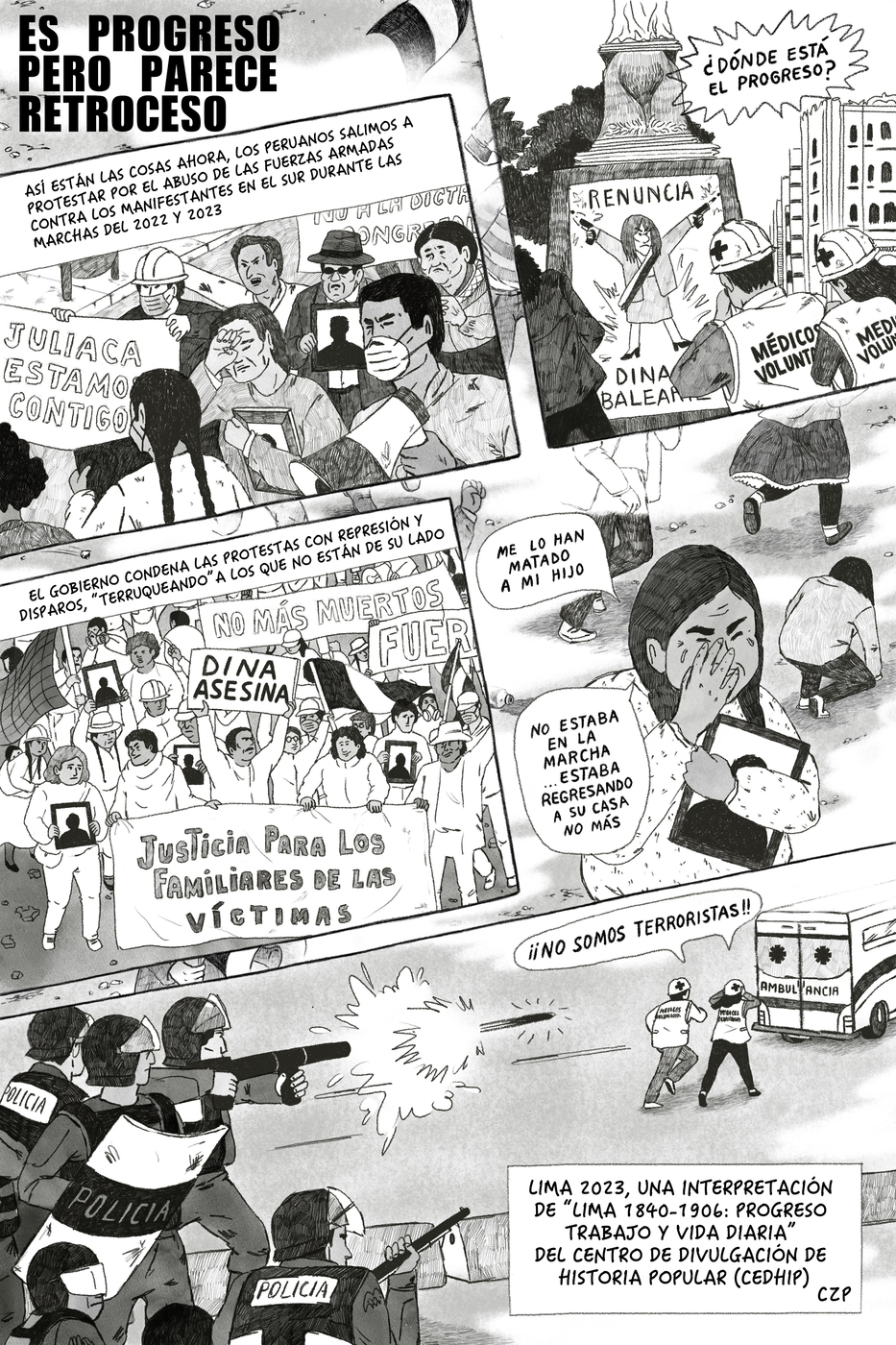

Desde 2019, la crisis económica, social y política en América Latina se ha profundizado, manifestándose a través de protestas en países como Chile (2019), Ecuador (2019-2022), Colombia (2019-2020) y Bolivia (2019). En Perú, las revueltas populares de 2021 pusieron al descubierto la corrupción política y los abusos de poder. Las principales ciudades del país se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden, afectando especialmente a los sectores económicamente más vulnerables. En respuesta, el gobierno intensificó la represión, recurriendo a un uso desproporcionado de la fuerza y causando graves daños a la población civil. Muchos de los afectados pertenecen a comunidades racializadas y residen en las zonas más empobrecidas, lo que los convierte en blanco de un sistema opresivo. En esta representación, Zavala evoca la memoria de las víctimas y subraya cómo, bajo la acusación de "terrorismo", se violan los derechos humanos. Es esencial destacar el papel del racismo estructural en estas crisis, ya que las poblaciones racializadas suelen ser las más afectadas por la violencia estatal y la marginación socioeconómica. En muchos casos, las comunidades indígenas y afrodescendientes se enfrentan a una discriminación sistemática que agrava su vulnerabilidad a la represión gubernamental y profundiza las desigualdades existentes.

Malena Bedoya