Los cómics se han utilizado a menudo para instruir al público sobre cuestiones sociales y políticas, incluidas las relacionadas con conceptos de identidad racial. Algunos se dirigen a lectores adultos. Otros, a les niñes. Pero muchos de estos cómics han contribuido a arraigar ideas sobre identidades y estructuras racializadas. Aunque algunas de las obras de esta sección fomentaron el racismo, a menudo desde una edad temprana, otros cómics destacan que estos, tanto como a la infancia, pueden ser también lugares de lucha y resistencia al racismo.

Breve guía técnica del dibujo popular es un manual producido en Lima en 1981 por la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana (CELADEC). En la introducción se indica que el material fue concebido por la Fundación Equipo Pueblo de México. Esta organización cristiana se estableció en ese país hacia 1977 y estaba dirigida por Alex Morelli y Ángel Torres. Esta publicación mexicana tenía como objetivo promover herramientas para mejorar la comunicación gráfica en las comunidades. Buscaba atender a los sectores más desfavorecidos de las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. La organización optó por la estrategia de la regionalización y la colaboración con las diferentes Comunidades Eclesiales de Base, como la de Lima, para trabajar desde la defensa de los pobres y la justicia social desde una perspectiva religiosa transnacional. La guía presenta claves para la producción de materiales gráficos: la función de los medios, la explicación de cómo trabajar con recursos visuales, las características del uso del dibujo en la impresión, la maquetación y el formato, así como herramientas para dibujar personas, escenarios y animales. La mayoría de las representaciones han sido estandarizadas, sin ninguna especificidad étnica particular, ni presencia de población negra.

Malena Bedoya

Estas máscaras para recortar pertenecen a los temas y tropos de los espectáculos de “blackface” (en español, literalmente, “caranegra”), una tradición teatral supremacista blanca de racismo antinegro creada en EE.UU. en el siglo XIX, en la que los artistas oscurecen sus rostros con pintura negra y fingen actuar como personajes negros. En el racismo sistémico, que opera en todos los niveles de la sociedad, desde el institucional y público hasta el interpersonal y privado, el adoctrinamiento de valores racistas en los niños es clave para perpetuar las jerarquías raciales y las ideologías de la supremacía blanca. Mediante la narración de cuentos y el juego, se socializa a los niños para que normalicen y promulguen la violencia racial. Estos dos ejemplos proceden de la prensa dominante argentina y colombiana de principios del siglo XX, una industria de medios de comunicación de masas que, como otras en el mundo occidental, ya operaba bajo un paradigma sistémicamente racista supremacista blanco.

Abeyamí Ortega

Las secciones infantiles de los periódicos convencionales a menudo presentaban imágenes profundamente racistas, perpetuando estereotipos nocivos y reforzando representaciones deshumanizadoras a través de la lente de la supremacía blanca. En las sociedades latinoamericanas, donde predominan las ideologías del mestizaje que producen estructuras sociales que privilegian la piel clara y la blancura, la situación no era muy distinta. Aquí, dos poderosas instituciones convergen para inculcar y reforzar la violencia del racismo supremacista blanco en los niños: los medios de comunicación y la familia. La colaboración de los padres es necesaria para que los niños puedan acceder a la máscara racista.

Abeyamí Ortega

Mojicón es una tira cómica creada por Adolfo Samper para el periódico colombiano Mundo al Día entre 1924 y 1938. Este personaje es un niño blanco-mestizo de clase media que juega con sus amigos de la calle, los cuales aparecen vestidos con alpargatas, ruanas, pantalones rotos o descalzos. Este atuendo se asocia en el cómic con lo indígena, lo negro, la pobreza y las geografías no urbanas. Según Robin Bernstein, la inocencia infantil nunca es inocente y siempre está racializada. En este episodio, vemos cómo las representaciones racistas operan en la construcción de los personajes y sus interacciones. Clarita es una mujer negra cuyo nombre alude a la blancura. Así, el artista utiliza el diminutivo como una forma de afecto y al mismo tiempo de sarcasmo, ya que transforma su significado en una emoción positiva mientras nos muestra el color negro de su piel. Mojicón quiere salirse con la suya en esta escena y decide pintar su cara y la de su amigo con carboncillo para parecerse a los hijos de Clarita y así entrar en el cine. Este ejercicio de negritud, como disfraz racista, busca generar humor en los lectores ante lo que parece una inocente travesura infantil.

Malena Bedoya

Boquellanta -término racista para referirse a una persona de labios gruesos- es el nombre de una tira cómica y de su protagonista, un niño afroperuano, creados por el historietista peruano Hernán Bartra, publicados en el diario Última Hora a partir de 1953. Boquellanta ejemplifica cómo el racismo puede expresarse de forma ambivalente. Boquellanta es representado como más inteligente, más ingenioso, más ágil y más deseable románticamente para las mujeres que sus homólogos blancos y mestizos de piel clara, aunque en diferentes episodios del cómic se despliegan representaciones visuales y textuales abiertamente racistas, incluida la familia de Boquellanta. Estas políticas de representación se relacionan con los hallazgos de Peter Wade sobre la ambivalencia en las representaciones antinegras en La página del dólar de 1920 en Argentina. En este tipo de racismo ambivalente, los personajes negativamente racializados son representados de forma abiertamente racista pero ambigua, transmitiendo "una dinámica dual de subordinación simultánea e inclusión limitada de la negritud en Latinoamérica" (Wade 2023: 1). Boquellanta constituye indiscutiblemente una representación racista, y el racismo se despliega en combinación con rasgos que presentan a los personajes negros de este cómic como aptos y capaces, pero aún así son objeto de representaciones deshumanizadas

Abeyamí Ortega

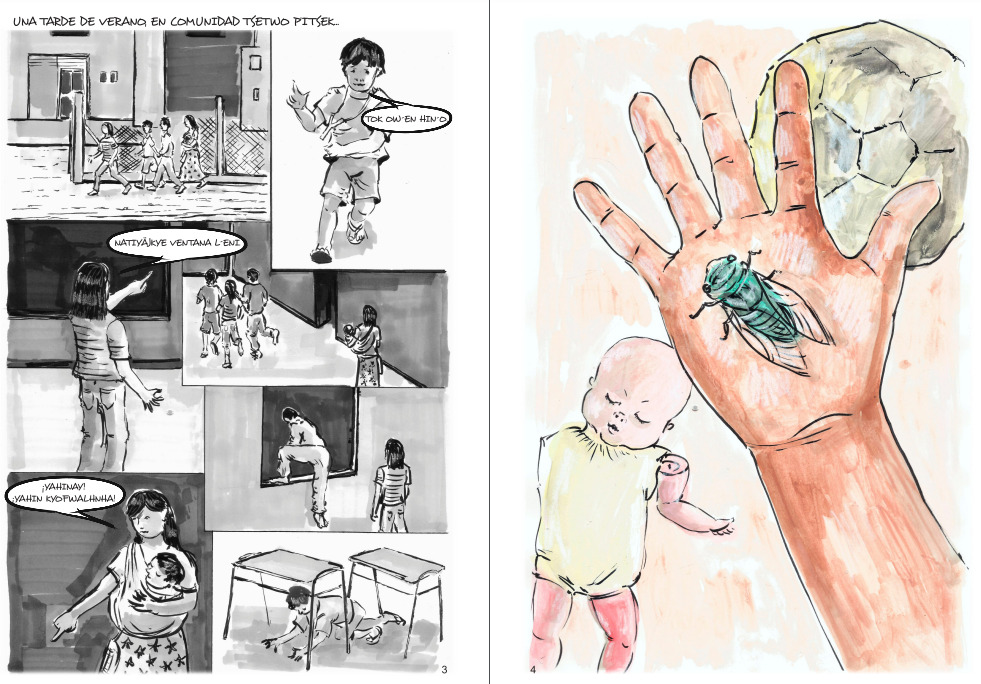

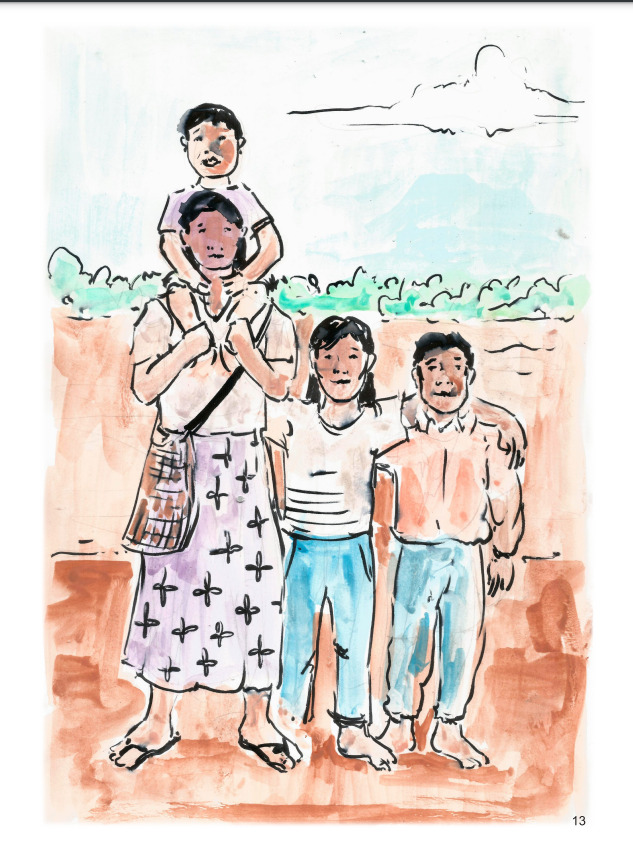

Los creadores de este cómic, Osvaldo, Pamela, Lourdes y Luis, forman parte del colectivo Kalay'i. En Nopeyakas N'äyhäy, los personajes Wichí reivindican su derecho a existir y a expresarse en sus propios términos. La vida no es fácil para los Wichí debido a las desigualdades derivadas de la colonización. Su exclusión de la sociedad se evidencia en las dificultades de los Wichí para acceder a las instituciones estatales debido a políticas que no reconocen la diversidad cultural de la región.El cómic también nos permite sobrevolar momentos y espacios de la comunidad Wichí como sus prácticas comunales vinculadas al río y su territorio, abundante en recursos naturales y aliados humanos y no humanos.

Catalina Delgado Rojas